Post-romántico

D.F. Torrents, 2011

Prometeo, quien osó robar el fuego del Olimpo, recibió su castigo: Zeus ordenó

a los distintos dioses que crearan una mujer capaz de seducir a cualquier hombre. Hefesto la hizo con formas sugerentes, modelando la arcilla,

Atenea le dio elegancia y Hermes la capacidad de seducir y manipular. Zeus la dotó de vida, la llamó Pandora y la envió

a casa de Prometeo, con una caja que contenía todos los males que harían sufrir a la humanidad, pero también con todos

los bienes.

Pandora, curiosa, abrió la caja y escaparon todos los males. Así mismo, salieron todos los bienes, pero éstos regresaron

al Olimpo. La doncella, asustada por su acción, cerró de golpe la tapa antes de que escapara lo único que quedaba: la

Esperanza...

Esperando más de la vida, perdemos la esperanza... y la esperanza es lo penúltimo que se pierde.

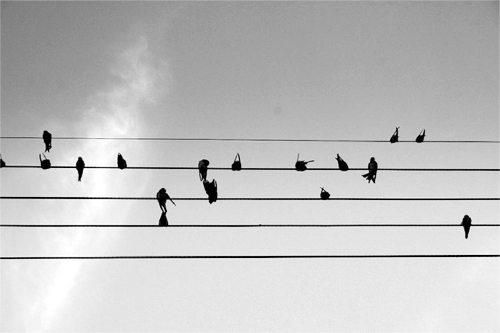

El estampido se oyó a más de un kilómetro de distancia, espantando las mil gaviotas que

decoraban la cumbrera de la capitanía del puerto. También desbandó a los pájaros que

insinuaban una sonata de vida en el pentagrama de las cuerdas de la luz que bordeaban el muelle, dejando sólo

la cacofonía estridente de sus chillidos. Por algo era una

Mossberg-cincotiros-deguacharaca-cañónrecortado-sinculata-calibredoce: no sólo destruía

lo que se atravesara al paso de los perdigones que escupía, sino que lo hacía con contundencia, con una

voz estentórea que acallaba cualquier otra y daba a entender que la suya era la última palabra.

La decisión no había sido fácil de tomar. Pero cuando oyó otra vez el

ce n’est pas posible que apenas en un susurro salió de su boca mezclado con el

humo del cigarrillo que fumaban en lo alto del risco mientras se hipnotizaban con el romper de las olas contra el

acantilado, supo qué era lo que debía hacer. Se limitó a acariciar su mano y a pugnar porque las

lágrimas delatoras no se escurrieran con el consiguiente bochorno. El que sus ojos apenas se humedecieran le

resultaba aceptable…

Con los años había comprendido que el objeto del verdadero amor era el otro, no

uno mismo. Por fin había entendido que si se amaba, siempre se querría lo mejor para la amada, sin

mezquindades ni egoísmos, sin reclamos, sin cortar las alas de su libertad. Y ella había decidido

conservar lo suyo y excluirlo. “Sus razones tendrá para negarse todas las

posibilidades”, se dijo. Sin embargo, los engramas enquistados en su cerebro lo sumergían en la

angustia y el dolor, sin poder acallarlos con la razón. La cuestión se había convertido en algo

visceral, algo a lo que no podía escapar y que le decía que con aquel reiterado veredicto de

imposible no podría vivir. No valdría la pena vivir. No sin ella.

Así que repasó los recuerdos que quería llevarse.

Empezó por el principio, como debía ser para su rígida mente: la mirada entrecerrada que

hacía sombra a la humedad brillante de sus ojos. Mirada que le había traspasado el alma algunos meses

antes, cuando la conoció. Mirada ensoñadora, le dijo entonces, si mal no recordaba. La misma que todas

las noches era lo último que su mente discernía antes de caer en la inconsciencia del sueño…

También se llevaría los primeros besos de saludo en las mejillas, que de protocolarios pasaron a ser una

fuerte y húmeda presión cómplice. Luego más intensos —pero aún en las

mejillas— cuando se reforzaban con el agarre firme de un brazo moreno, de un hombro redondo como un durazno o,

en el colmo de la osadía pública, con una mano atenazando su nuca para evitar que escapara, sintiendo

el lóbulo de su oreja y acariciando su sien. También se llevaría el sentir su mano en la espalda,

sin saber si era real o imaginaria la fuerza que sentía que lo halaba hacia ella.

No dejaría en este mundo el recuerdo de la primera vez que las mejillas —por azar o inconciencia—

se desplazaron del ángulo al que estaban acostumbradas y esa vez el beso fue dado en las comisuras de las bocas

que ambos tenían entreabiertas. Fría humedad y cálido aliento que le estremeció los

más recónditos meandros de su cerebro. No, no lo dejaría, lo llevaría consigo…

Tampoco dejaría para que se diluyera en el tiempo lo sentido cuando ella, en un arranque de atrevimiento, lo

abrazó como se aferra un náufrago al único madero que flota en leguas a la redonda:

— ¡Tengo unas ganas locas de abrazarte, Capi!

—Hazlo, Princesa— dijo él.

—No, no debo… —replicó mirándole a los ojos y dejando caer los brazos.

—Tu problema es que piensas demasiado— le recriminó. Dedícate más a sentir, no a

pensar— añadió él, atrayéndola hacia sí.

Entonces sintió sus muslos tensos contra los suyos, sus senos aplastados contra su pecho con su nariz perdida

en la selva castaña y desordenada de su cabellera. Aspiró su olor y cuando detectó que su

corazón desbocado marchaba al mismo ritmo que el de ella, sintió que realmente el náufrago era

él y ella su salvación.

Repasó la vez en que ella, eufórica y corriendo como una chiquilla traviesa, se devolvió desde

la plancha que conectaba su mundo con la tierra firme y casi lo tumba por la borda donde estaba sentado, al darle un

sonoro y fugaz beso en la boca; lo tomó por sorpresa y no tuvo un disfrute real del momento, pero era algo que

valía la pena conservar para el más allá.

Incluyó en su baúl de la memoria, las innumerables veces que sus dedos apenas se rozaban cuando

hacían pantalla para encender un cigarrillo, pero que siempre, a pesar de lo nimio del gesto, desembocaban en

un perderse las miradas del uno en el otro. Y entonces no estaban mirándose a las pupilas sino a lo más

profundo de sus almas.

No se perdonaría si dejara olvidado en este mundo la vez que, estando él a sus espaldas, ella se

acodó sobre la rueda del timón que tenía al frente. Sus nalgas lo presionaron del ombligo para

abajo, dejando de inmediato en evidencia su hombría, con una tensión imposible de disimular. La parte

posterior de sus muslos contra los suyos. Llevaba una blusa corta que, por el ángulo en que ella se inclinaba,

se subió dejando ver la curva de sus caderas y su cintura, doradas —¿y tal vez dulces?—

como la panela. No tuvo más remedio que subir sus manos y tomarla de la cintura, acariciándola con

suavidad. No se resistió.

A pesar de no ser un recuerdo verdadero, llegó a considerarlo así de tanto recrear y revivir en su mente

la situación de ella inclinada y él posando sus manos en su cintura. Días después, se

asombraba de la velocidad con que sus neuronas interactuaron en aquellos fugaces momentos para imaginarse a sí

mismo subiendo las manos por su vientre duro y aterciopelado, distrayéndose y concentrándose en dibujar

círculos alrededor de su ombligo, contando sus costillas una a una y separando de su piel el breve

corpiño para liberar sus senos pequeños, blandos todos ellos menos en su cúspide, rematados por

pezones que poco a poco se endurecían y que se endurecerían aún más si él lograra

acunarlos y entibiarlos con su lengua. La mano que no acariciaba los pezones se deslizó bajo el

elástico de sus bragas — poco a poco para romper resistencias sin espantarla—, hasta empezar a

sentir los vellos que ensortijaba en sentido contrario a las manecillas del reloj, en un afán iluso de detener

el tiempo. Un sordo jadeo de ella le ordenó a su mano bajar aún más para humedecer sus dedos con

el néctar que empezaba a mojarla entre los muslos, los cuales imaginó también dorados como la

cintura que acariciaba…

Su mente se detuvo porque ella, con un movimiento brusco, se enderezó. No se volteó a mirarlo ni dijo

nada. Él también callaba. Igual, no habría podido musitar palabra, pues el corazón desbocado

le atenazaba la garganta dejándole apenas respirar.

Pero el peor ahogo llegó cuando ella, inclinándose de nuevo sobre el timón, se frotó contra su

sexo aprisionado por los jeans, en lo que le pareció una clara invitación a

concretar lo que momentos antes había sólo imaginado. Esta vez agarró con más fuerza la

frágil cintura y no había iniciado el camino de la primera caricia, cuando ella se enderezó,

no de golpe sino lentamente, no jadeando ni respirando fuerte, sino diciendo con voz apenas audible el primer

ce n’est pas posible que había oído en su vida. El primer eslabón

de imposibles que formarían la cadena que llevaba al cuello y que sabía que lo

sumergiría en una negrura sin fondo. Anclado a la nada. Pero con sus recuerdos…

Tampoco en ese momento pensó en recriminaciones ni exigencias. Sólo quería que ella fuera feliz,

porque estaba convencido de que la felicidad del ser amado es la propia. ¿Sería ella feliz atada a sus

imposibles, los mismos que ahora lo condenaban a él? No lo sabía.

Sólo sabía que su tiempo para averiguarlo se había agotado.

Con suavidad, pero con determinación, oprimió el gatillo, y mil gaviotas se remontaron en el aire para

averiguar el porqué de tanto estruendo. El pentagrama dibujado por los pájaros se esfumó, y ya

nadie en este mundo pudo interpretar la sonata de vida que habían escrito…